Le genre de sujet qui n’a pas de fin, et sur lequel il est assez compliqué d’écrire : le hip hop et les comics. Autant dire que je n’ai pas manqué de matière pour cet article publié en août 2014 sur Coup d’Oreille. Depuis, Marvel a publié plusieurs séries de comics avec des couvertures alternatives reprenant différentes pochettes cultes du hip hop…

Plongés dans des battles, porteurs d’un don particulier qu’il leur faut sans cesse entretenir et imposer, et parfois réunis en équipes démesurées, les rappeurs, DJs et super-héros partagent un gène commun. Comics et hip hop se sont soutenus dès l’orée des années 1980, et ont poursuivi depuis leur ascension, pour le meilleur comme pour le pire…

À l’aube des années 1980, que peut faire un gamin du Bronx ou de Harlem pour sortir de la nuit dans laquelle sont plongés son quartier, sa famille ? Les comics existent depuis à peu près un demi-siècle, mais ils sont devenus un objet de consommation de masse pour les classes moyennes et pauvres des États-Unis, et commencent même à être lu par des adultes depuis une petite décennie.

Certes, la censure s’applique encore à ces publications colorées destinées pour la jeunesse, mais, au niveau du lectorat, un pas est franchi. Surtout, les parents ne s’inquiètent plus vraiment de voir les fascicules aux mains des adolescents. Après tout, les super-héros véhiculent des valeurs telles l’honneur, la bravoure, la loyauté… Et puis, au moins, ils lisent, sans être forcément des jeunes renfermés sur eux-mêmes. La seule chose qui pourrait leur faire lever le nez des cases et des exploits des surhommes, à la fin des années 1970, ce sont peut-être les rythmes en provenance du coin de rue, ou du parc à quelques pâtés de maisons…

Les block parties ou rendez-vous sauvages ne sont pas pour les enfants, pas avant que l’industrie du disque ne s’empare du phénomène, mais le hip hop se fait entendre sur les postes de radio, qui ne sont désormais plus seulement réservés à l’autorité parentale. La platine familiale fait peut-être entendre de la soul ou du funk, mais le poste dans la chambre diffuse d’autres artistes, les Cold Crush Brothers, Stetsasonic, ou, bientôt Grandmaster Flash and the Furious Five…

Avant le combat, constituer son équipe et équipement

Si l’exercice du DJing constitue en soi un spectacle susceptible d’impressionner, la formation initiale de la musique hip hop, associant un DJ et un ou plusieurs Masters of Ceremony (MCs) évoque immédiatement les super-héros dans les équipes qu’ils forment (X-Men, Fantastic Four, Avengers, Ligue des Justiciers) ou peuvent former à l’occasion, à travers des crossovers (histoire croisant deux ou plusieurs univers de super-héros indépendants). Les noms des crews de l’époque ne se privent pas de faire le parallèle, il suffit de penser à Grandwizard Theodore & the Fantastic Five…

Stetsasonic, le groupe de Brooklyn cité plus haut, attaque directement avec « In Full Gear » sur son album du même titre, en 1988 : l’« équipement complet » décrit dans le morceau est « aérodynamique », particulièrement adapté pour « arrêter » les MCs faibles, qui commettent des « crimes » en osant monter sur scène… Quant aux cris qui scandent le titre, on les confondrait presque avec des onomatopées.

De l’éclair de Grandmaster Flash au logo iconique de Public Enemy, en passant par le « A » d’Assassin, l’identité visuelle du groupe est tout aussi importante. Celui de Public Enemy fut créé par Chuck D lui-même, le MC « sérieux » du groupe, quand Flavor Flav, l’autre, allait lui donner la réplique sur un mode débridé et empreint de folie. Ce dernier relève d’ailleurs du véritable personnage de comics, avec son énorme horloge autour du cou… S’il est bien un logo, qui atteint la popularité des symboles de Batman ou de Superman, c’est bien celui du Wu-Tang Clan, dessiné par le DJ Allah Mathematics, compagnon du groupe depuis les débuts…

En matière d’extravagances, la palme revient sans doute à Rammellzee, un rappeur, graffeur et sculpteur actif à New York dans les années 1980 : son nom avait tout un tas de significations ésotériques et mystiques, et il s’était fabriqué plusieurs costumes empruntant autant au samurai qu’à Iron Man. Bien loin de cet underground obscur, les “combinaisons” des rappeurs se sont rapidement déclinées en dizaines de vêtements streetwear et autres accessoires, que le public se plaît à adopter pour rejoindre, au moins un peu, l’équipe superhéroïque… Suffit de penser aux Adidas de Run DMC.

De la même manière, le quartier que représentent les rappeurs est au moins aussi primordial, dans leurs textes, que la défense de la ville et des citoyens dans l’esprit des super-héros. Comment imaginer Superman sans Métropolis, Batman sans Gotham, ou Spider-Man sans New York et ses gratte-ciels ? Et que seraient Orly-Choisy-Vitry sans Ideal J, la Seine-Saint-Denis sans NTM ?

À force de décrire le quotidien dans sa violence et sa brutalité crue, et en guise de rançon du succès, comics et rap se sont tous deux trouvés frappés par une forme de contrôle, voire de censure. La Comics Code Authority voit le jour en 1954, près de deux décennies après les premiers exemples du genre, suite à la publication d’une étude du psychiatre Fredric Wertham, Seduction of the Innocent. Dans cette dernière, il déplore l’influence des comics, perçu comme des colporteurs de vulgarité et de violence auprès des jeunes publics, considérés comme vulnérables.

La musique hip hop connaît sa propre autorité de salubrité avec le sticker Parental Advisory Explicit Content apposé sur les différents albums et singles, et mise en place aux États-Unis par l’industrie du disque elle-même (Recording Industry Association of America), en 1990. Si c’est une chanson de Prince (« Darling Nikki ») qui lance les procédures, le rap sera une cible de choix pour les censeurs de tous bords, pour violences, vulgarité, ou même pornographie.

Au coeur de la bataille, exploits, superpouvoirs et vertu

Le vif du sujet, et le feu de la battle : le parallèle entre les rappeurs et les super-héros — ou vilains — devient alors évident. Hors de la scène, le MC ou le DJ sont des individus lambda, du moins dans une certaine approche de la musique hip hop, ce qui rassure par ailleurs quant à leur authenticité. Mais, une fois face à la foule, ou mis devant le MC à coucher, le DJ à distancer, la bête se réveille. La double personnalité des artistes, semblable à celle de Batman, Superman, Spider-Man et consorts, va parfois jusqu’à rejoindre la fureur de Hulk : une fois transformé, l’individu sur scène devient simplement incontrôlable.

« Super héros du rap français rappe dans les films d’action

Un kilo de rimes trois barres, prêt pour la transaction »

Booba dans « Les Bidons veulent le Guidon », Timebomb

Le rap, principalement celui tourné vers les battles, contient nombre de métaphores, assez simples, dans lesquelles le MC adopte les caractéristiques d’un super-héros, simplement pour affirmer sa supériorité. Dans « Raise the Roof », sur Yo! Bum Rush the Show (Public Enemy, 1987), Chuck D se compare à Thor, et fait pleuvoir la foudre sur ses adversaires, ou au Prince Namor, « qui est craint sur les deux côtes », autrement dit la East Coast comme la West Coast des États-Unis. Snoop Dogg, lui, s’imagine bien en Batman dans « Batman and Robin » sur une prod de DJ Premier, avec Lady of Rage en Robin et RBX en Commissioner X, sorte d’alter ego du Commissaire Gordon. Bon, rayon exploits super-héroïques, le chien atomique propose, entre autres, de donner de l’herbe excitante à Catwoman… Et comment ne pas citer les quelques membres du Wu-Tang qui représentent à eux seuls une partie du catalogue Marvel ? Ghostface Killah se fait surnommer Ironman, Captain America ou Tony Starks (sans le –s des comics), Method Man Johnny Blaze (aka Ghost Rider), quand le producteur et MC RZA, lui, s’est créé son propre personnage, Bobby Digital. Tous, en tout cas, ne sont pas avares de références à leurs surhommes préférés.

« Swinging through your town like your neighborhood Spiderman »

« Je me balance dans vos rues comme votre fidèle Spiderman »

Inspectah Deck dans Protect Ya Neck, Wu-Tang Clan

En 1999, un MC bientôt repéré par KRS-One, Dr. Dre, Def Squad ou Common imagine pour s’amuser « Secret Wars », freestyle de 5 minutes 30. La chanson reprend le titre d’une célèbre série Marvel des années 1984 – 1985, la première à pratiquer le crossover en masse : les super-héros et vilains de plusieurs univers se croisent dans un combat titanesque rassemblant entre autres Les 4 Fantastiques, Spider-Man, Fatalis, les Avengers, Fatalis, Octopus, le Lézard, Galactus… Dans son freestyle devenu culte, The Last Emperor les convoque face à ces MCs préférés : KRS affronte le Professeur X, Dr. Strange se mesure à GZA, Redman combat Hulk, Storm est défaite par Lauryn Hill… Un combat légendaire, qui connaîtra une seconde partie, de 10 minutes, à la fin de l’album Music, Magic, Myth, le premier de The Last Emperor, en 2003.

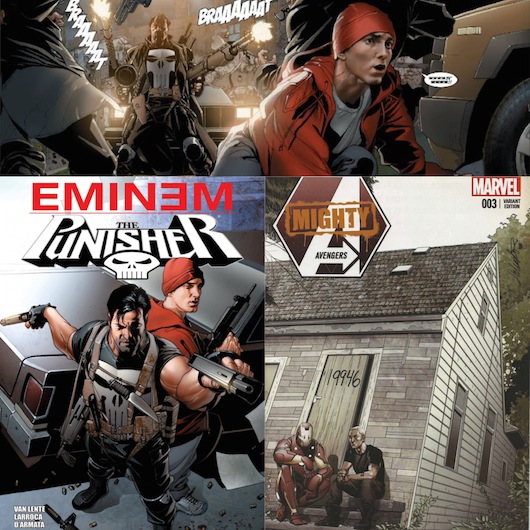

Mais celui qui les couche tous, en termes d’érudition comics, c’est probablement Marshall Mathers et sa rude diction comique, aka Eminem. Slim Shady posséderait même un exemplaire d’Amazing Fantasy #15, dans lequel le lecteur découvrait pour la première fois Spider-Man. Sa collection personnelle serait « gigantesque », d’après Rigo «Riggs» Morales, directeur artistique de Shady Records. Le rappeur de Detroit voulait devenir dessinateur de comics, il les aura finalement collectionnés, avec une appétence particulière pour Hulk, et le graphisme de John Romita Senior, un des grands maîtres de la Maison des Idées. La maison d’édition a d’ailleurs sauté sur l’occasion, en faisant apparaître le rappeur dans son propre rôle à deux reprises, aux côtés du Punisher (hors-série, mai 2009, assez mauvais) et de Iron Man, même si cette dernière apparition est limitée à la couverture, en édition limitée (Mighty Avengers #3, 2013). Dans les deux cas, le rappeur est dessiné par l’espagnol Salvador Larroca.

Pour beaucoup de rappeurs, le super-héros était un modèle de vertu, au milieu de la pauvreté, du crack, et de l’immobilier qui prend à la gorge les habitants des quartiers défavorisés. Et les artistes, en adoptant, parfois malgré eux, le rôle de modèles, se font alors le relais d’un comportement, si ce n’est exemplaire, plus sage que la voie de la criminalité. À l’inverse, la référence aux super-vilains peut fournir l’incarnation de ce qu’il faut combattre. Venom, DJ, producteur et MC fondateur du label Marvel Records, n’a pas adopté l’identité du personnage de comics doté d’un symbiote en vain. Son premier album, Un justicier dans la ville (2009), fait dans l’horrorcore et l’hardcore, sans céder aux thématiques creuses du rap ambiant. Dans « Le Caïd », Venom utilise le personnage corrompu, adversaire de Spider-Man et Daredevil, notamment, pour incarner la corruption, la cupidité, la pourriture du monde contemporain. La pochette, signée par le dessinateur Melki comme toutes celles de Marvel Records, vaut aussi son pesant d’or.

« Son costume est blanc

Sorti du pressing de la justice

Pourtant les mains pleines de sang »

« Le Caïd », Venom, Un justicier dans la ville

En 1983, un maxi de la Motown fait apparaître le rap « The Crown » par Gary Bird & The BG Experience, intégralement produit par Stevie Wonder. La pochette ne laisse aucun doute : Bird est ici pour faire la leçon, ce qu’il revendique ouvertement. Toutefois, le « message », qui ne dure pas moins de 10 minutes, utilise ici les références aux comics (Superman et Hulk) pour attirer l’attention des plus jeunes tout en leur rappelant leurs origines africaines, par l’histoire et la conscience du groupe ethnique. Clairement à destination des jeunes, le message est important, peut-être un peu trop martelé, pour un hip hop qui voulait faire danser et penser en même temps.

Longtemps perçu comme une musique réservée aux jeunes, le rap s’est aussi retrouvé associé à des opérations ouvertement commerciales, qui liaient comics et hip hop pour s’assurer les faveurs des moins de 13 ans, et le portefeuille des parents. On passera rapidement sur la contribution de Vanilla Ice, le rappeur blanc créé de toutes pièces par les maisons de disques, et son « Go Ninja » destiné à la bande originale du film Tortues Ninja (1990). Les deux films Batman, Forever (1995) et Batman & Robin (1997) firent eux aussi appel au hip hop dans leurs bandes originales, particulièrement diversifiées. Le premier invitait Method Man pour « The Riddler », aka l’Homme-Mystère, quand le second se rabattait sur Bone Thugs-n-Harmony (« Look Into My Eyes »). Les clips sont comme les films, kitschs à souhait. Mais, niveau rap, Method Man s’en sort bien. Au sein des studios de cinéma, la recette n’a pas vraiment changé : Ghostface Killah s’est ainsi fendu d’un titre, « Slept with Tony », pour la BO du premier Iron Man, ainsi que d’une apparition dans le film, relativement inutile et coupée au montage. Ou peut-être est-ce un clin d’oeil de Marvel à son rival DC, rapport au Batman…

Un exemple à suivre ?

Dans le comics comme dans le hip hop, la fin des années 1980 et le début des années 1990 sonnent le début d’une remise en question du « rôle » de la musique hip hop. Les super-héros, dans leur toute-puissance, leur justice parfois aveugle et leur ingérence, perdent peu à peu la confiance de ceux qu’ils sont censés protéger : Batman : Dark Knight ou Watchmen, tous deux chez DC, mettent le doute dans l’esprit des surhommes. « Who’s watches the watchmen ? » (« Qui garde les gardiens ? »), gimmick extrait de cette seconde série, incarne parfaitement cette crise profonde de statut. Dans le hip hop, le rôle d’éducateur que l’on confiait souvent aux rappeurs disparaît, à la faveur du gangsta rap ou, simplement, d’une seule expression artistique et personnelle.

« Toujours rien de neuf, la vie d’artiste c’est tardif

Au ptit dèj des news rouges coulent et le sang se tartine

Une rafale de flash fauche cash une princesse au Ritz

Les USA super-héros et Bush est Professor X »

Lavokato dans « Boboch Connexion », Nakk Mendosa ft. Les 10

Évidemment, le meilleur exemple en la matière, le producteur/rappeur le plus extrémiste, c’est bien MF Doom : MF pour Metal Face ou MotherFucker, c’est selon, mais Doom fait bien référence au Dr. Doom (aka Docteur Fatalis en VF) des comics Marvel. « La façon dont les comics sont écrits vous fait voir la dualité de la réalité, de telle manière que le méchant n’en est plus vraiment un quand on considère les choses de son point de vue. En découvrant cette écriture, je me suis dit que je pouvais l’adapter au hip hop, quelque chose que personne n’avait jamais fait. C’est à ce moment-là que j’ai créé ce personnage et que j’ai commencé à embrouiller tous ces éléments — la naissance du Vilain », explique l’homme masqué dans sa célèbre interview pour Wired. Le producteur reprendra des samples basiques, iconiques du hip hop, pour les distordre, les malmener et créer le son MF Doom.

Aujourd’hui, les rappeurs plus jeunes ont tendance, à tort ou à raison, à ne plus accorder de crédit aux anciens, et à se concentrer sur une ligne purement hédoniste, associant costumes les plus clinquants et étalage des featurings les plus impressionnants. Il faut dire que les combats de l’ancien temps ont beau avoir eu lieu, les situations n’ont pas vraiment évolué. On entend un peu plus de hip hop dans les publicités, mais la reconnaissance n’est pas encore là.

« Kill a fuckin’ superhero, I watch the Watchmen

I’m a super-negro, my watch the rocks in

My Glock that’s cocked, loaded, and ready to lock in

Who’s sending niggas to the dirt? Ostriches

Captain holding them captive fucking hostages »

« Tuer un putain de super-héros, je garde les Gardiens

Je suis un super-négro, des diamants sertis sur ma montre

Mon Glock est tendu, chargé, prêt à tirer

Qui envoie les négros à terre ? Des autruches

Captain [America] les retient captifs, des putains d’otages »

Hodgy Beats, « Oooh » de Pusha T ft. Hodgy Beats, Liva Don & Tyler The Creator

À voir si cette génération talentueuse deviendra comparable aux hordes de surhumains aveuglés par leurs pouvoirs, décrites et dessinées par Mark Waid et Alex Ross dès 1996, dans la mini-série Kingdom Come, chez DC Comics. Batman, Superman et Wonder Woman avaient alors repris du service pour mettre de l’ordre, sans manquer de s’interroger sur leur droit d’ingérence, au passage…

Des exploits à rapporter

Outre les apparitions d’Eminem citées plus haut, l’intérêt du hip hop pour le comics, notamment par le graff, s’est retrouvé dans plusieurs publications. La plupart sont ouvertement à but commercial, et ne font intervenir des rappeurs dans le seul but d’attirer un nombre d’acheteurs plus importants, comprenant les fans du groupe. En la matière, Vanilla Ice a une nouvelle fois eu droit aux honneurs, avec un titre rapidement oublié chez un éditeur enterré, Rock’n’Roll Comics (sic).

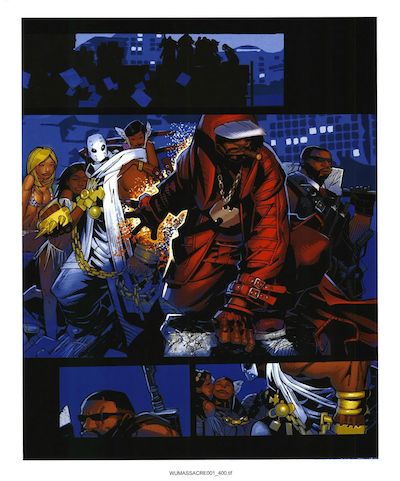

Le Wu-Tang s’est également transposé au format comics, à plusieurs reprises : Wu Massacre devait accompagner l’album du même nom, rassemblant Raekwon, Ghostface Killah et Method Man. Le comics devait être assuré par Alex Haldi et le dessinateur Chris Bachalo, passé chez DC Comics pour dessiner Batman ou Sandman, avant d’atterrir chez Marvel pour des participations remarquées séries Uncanny X-Men ou Amazing Spider-Man. « Devait être », car le comics ne fut jamais achevé, probablement pour des raisons économiques, même si quelques planches circulent. La rencontre définitive ne s’est donc toujours pas faite sur le papier, à l’exception d’un médiocre titre, The Nine Rings of Wu-Tang, paru au début des années 1990 chez Image Comics. Ghostface Killah a eu un peu plus de chance en solo, dans Cell Block Z, écrit avec Marlon Chapman et Shauna Garr, et illustré par Chris Walker.

50 Cent ou ou Onyx ont eux aussi tenté la transposition, sans plus de succès dans les boutiques de comics. Le premier avait pourtant un parcours digne des super-héros les plus torturés : il faut chercher du côté de l’underground pour trouver un essai réussi de récit de vie. MF Grimm, qui n’est pas l’un des multiples alias de MF Doom, a ainsi « profité » d’un passage en prison après trafic de drogues pour composer un triple album, American Hunger. Il l’accompagne, à sa sortie (la sienne et celle de l’album), d’un livre et d’un comics, Sentences, ce dernier étant dessiné par Ronald Wimberly. Il y raconte son parcours, qui lui a fait côtoyer les plus grands (Dre et Suge Knight à la création de Death Row) et les bas-fonds (il devient dealer à Los Angeles, par manque d’argent, une agression le laisse paralysé des deux jambes). Sincère et touchant, le comics reçoit un bon accueil, y compris de la part de la critique spécialisée.

Peut-être plus inattendu, le groupe Public Enemy a aussi eu droit à ses aventures sous forme de silhouettes fortement encrées, sous le pinceau d’Adam “Illus” Wallenta. Le scénario est impossible, faisant de Public Enemy une organisation secrète de badass luttant pour le bien public, mais les graphismes sont suffisamment convaincants pour faire fonctionner le tout. Et quel meilleur gimmick de super-héros que le « Yeah, boyeeeeee » de Flavor Flav ?

Au rayon des collectors ultimes associés aux sorties album des artistes, il faut savoir que De La Soul s’était fendu d’un comics, inclus en édition ultra limitée à quelques exemplaires de leur deuxième sortie, De La Soul Is Dead (1991). MF Doom ne pouvait pas couper à l’exercice, et il s’y est plié avec Meanwhile… (Madvillain), qui poursuit les incroyables aventures de Doom commencées dans le clip de « All Caps », définitivement à voir. ET à lire, avec un peu de chance : l’ouvrage était proposé dans l’album de remix Madvillainy 2, en coffret spécial.

Du côté des dessinateurs de comics, les réussites sont à trouver dans les publications qui ne font pas forcément apparaître des rappeurs, des DJs ou des albums cultes, mais celles qui, l’air de rien, se rapprochent de « l’esprit hip hop », celui du mouvement global. Dans ce domaine, le dessinateur Eric Orr fut un pionnier, et il distribua de manière indépendante en 1986 Rappin’ Max Robot, l’histoire d’un robot qui fait du rap, tout simplement. Si l’histoire est basique, le style fit sensation parce qu’il était le premier à représenter les éléments du hip hop de manière graphique, avec les mouvements du mouvement, graff, breakdance et MCing au premier plan. Par la suite, Orr collaborera avec Ultimate Force, Jazzy Jay ou D.I.T.C.

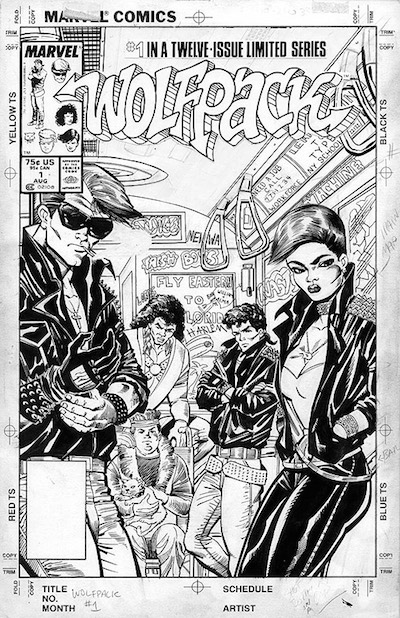

Un an plus tard, Marvel Comics publie le roman graphique Wolfpack, par Larry Hama (scénario) et Ron Wilson (dessin) : l’histoire de cinq jeunes du South Bronx (un des premiers territoires à être représenté par les groupes de musique hip hop), entraînés pour devenir les justiciers de cette partie de New York. La couverture et le comics font apparaître les détails d’un des quartiers les plus pauvres de la ville, quand les cinq jeunes héros permettent aux lecteurs de s’identifier parfaitement avec eux. Le titre laissera une trace particulière auprès des lecteurs, auditeurs du genre.

Wilson tente aujourd’hui de publier Battle Rappers, réalisé avec l’auteur Keith Thomas, pour faire revenir le hip hop allié au comics sur le devant de la scène. Toutefois, le scénario (des rappeurs aliens mettent à mal le hip hop avec des labels) et le graphisme laissent augurer du pire… Ronal Wimberly, qui avait collaboré avec MF Grimm, a de son côté signé un beau succès d’estime avec The Prince of Cats, relecture hip hop de Romeo et Juliette.

Graphisme, narration et style d’écriture, vocabulaire, hip hop et comics ont la particularité d’avoir considérablement marqué la fin du XXe siècle, et durablement influencé les premières années du XXIe. Si le comics reste une pratique essentiellement américaine, le rap a su s’exporter dès sa naissance dans l’Hexagone et le reste du monde, peut-être pour de simples critères de diffusion (absence de diffusion, exportation rapide par quelques pionniers). Toutefois, les illustrateurs français n’ont pas à rougir… sauf pour rendre les explosions des combats héroïques plus éclatantes…

Image en-tête : Hip Hop Family Tree, vol.1, par Ed Piskor