C’est Action Bronson qui m’avait fait m’intéresser à cette thématique du rap, plutôt intéressante à explorer. Depuis la parution de cet article en août 2013, de nombreux livres de cuisine ont été signés par des rappeurs américains…

La sainte-trinité du rap, c’est surtout Money, Weed & Bitches. Un cliché souvent vérifié, à la peau dure, mais qui, à force de baigner dans son jus, s’efface devant d’autres centres d’intérêt. Le rappeur Action Bronson, chef cuisinier en premier lieu, a attiré l’attention par ses goûts culinaires pointus, mais la bonne chère, à l’instar de la bonne chair, apparaît pour les rappeurs comme un bon et autre moyen de brûler la chandelle par les deux bouts.

All you can eat

Le rappeur mange : l’instru, les punchlines, les wacks MCs qui n’en peuvent plus bien avant lui. Il n’en a jamais assez, se sert à même le plat, se prépare un repas avec le DJ : chacun ramène ses ingrédients, cueillis dans la musique comme dans la culture populaire, et le festin est fameux.

Mais la disette, souvent, précède la dégustation : en 1979, Kurtis Blow, le premier rappeur américain à développer une carrière à l’international, exporte l’image d’un art musical venu de la rue, et principalement du ghetto. Sur son premier album, la chanson « Hard Times » évoque ainsi un quotidien rendu pénible par le prix des denrées alimentaires : « The prices going up, the dollars down ».

3 années plus tard, les Furious Five rappent le même thème sur le hit international que leur a composé Grandmaster Flash : « Eatin› outta garbage pails, used to be a fag hag » (« Elle mange dehors dans les poubelles, plutôt une femme de mauvaise vie »), constatent-ils pour décrire le paysage au petit matin, à Brooklyn. Souvent issus des classes populaires, les rappeurs se retrouvent confrontés à des obstacles autant économiques que sociaux, qui les privent eux et leurs pairs d’un repas décent.

Le ventre vide mais la tête pleine de punchlines, le MC lutte avant tout pour sa survie, basique et éloignée des clichés d’un genre musical qui serait uniquement basé sur la cupidité ou l’amoncellement capitalistique. Ce sont les pires années du rappeur, qu’ils traversent comme d’autres musiciens précaires avant eux (citons, en écho à la chanson de Kurtis Blow, celle de Dylan extraite de son premier album).

Une fois la sécurité alimentaire assurée, les rappeurs continuent d’ailleurs de se souvenir, avec une émotion non dissimulée, des temps plus durs : la référence aux périodes de famine fait d’ailleurs partie intégrante de l’authenticité que tiennent à souligner les rappeurs, gage de qualité pour une musique qui « vient de la rue ». Notorious B.I.G., entre 140 et 180 kilos sur la balance, se souvient ainsi « du temps où [il mangeait] des sardines pour seul dîner » dans « Juicy », extrait de son premier album. Maître Gims, avant de squatter Skyrock et les panneaux d’affichage des stations de métro, a bien galéré pour remplir son assiette : « Parfois ça devient un luxe, cousin, de s’payer du riz cantonnais », explique-t-il dans « À la base », autobiographie sonore.

Après des années de serrage de ceinture, difficile d’en vouloir aux rappeurs s’ils font état d’une goinfrerie sans limites. Les Fat Boys, originaires de Brooklyn, décrivent ainsi une orgie de nourriture dans la chanson au titre qui annonce la couleur et saveur des plats : « All you can eat ». Poulet, saucisse, frites, macaroni au fromage, salami, jambon, beurre, tout y passe, même la laitue. À 3,99 $ le repas à volonté, comme le précise la chanson, difficile de se priver…

Le ventre creux peut-il conduire à rapper sur les trottoirs pour récolter quelques pièces ? Officiellement, non : rapper pour manger apparaît comme un déshonneur sur un terrain où le performeur pratique son art avant tout parce qu’il est bon, et parce que trop de petites frappes tentent de tirer profit du genre musical. Dans le clip de Fuck wit Dre Day, Dr. Dre ridiculise d’ailleurs son rival Eazy-E en le figurant en train d’user sa semelle sur le macadam, un panneau « Will rap for food » entre les mains, brisé par l’équipe Death Row. En 2001, les Cunnylinguists reprennent la blague pour en faire un album brillant, mais qui naît de la faim comme en témoignent les premières lignes : « Je suis fauché, mec. »

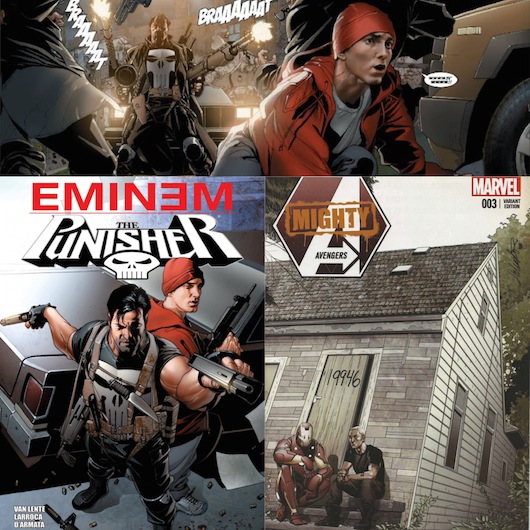

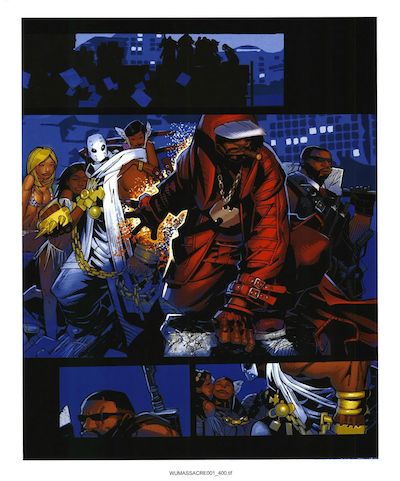

L’argent gouverne tout, et le prix des denrées alimentaires ressemble à la plus grande fortune du monde lorsque les poches sont vides : en signant l’anaphore C.R.E.A.M., le Wu-Tang ne se pose pas seulement comme un crew de MCs particulièrement remontés (en neige), mais rappelle que le « Cash Rules Everything Around Me », y compris la survie des plus démunis, qu’on laisse mourir de faim à quelques pâtés de maison d’un repas où ils ne sont pas conviés.

L’organisation caritative Will Rap 4 Food entretient d’ailleurs la lutte contre la faim, à travers des actions sociales, des collectes de fond et des concerts, évidemment, pour alerter et prévenir la précarité alimentaire. Opérant principalement sur la côte Est des États-Unis, Will Rap 4 Food organise quelques événements par mois, préparation et distribution de sandwichs incluses, ainsi qu’une conférence virtuelle hebdomadaire pour fédérer les actions et localiser les zones les plus touchées par la disette.

Rapper sur la nourriture, un sujet sur le plan de travail

Toutes les morphologies peuvent rapper : endomorphe, mésomorphe, ectomorphe, chaque catégorie aura connu ses représentants. Big Pun se classe dans la première, Booba la seconde et Dany Dan la troisième. Tous les appétits sont là, sans discrimination : à part « eatin’ pussies », activité préférée de bon nombre de rappeurs US si l’on se réfère aux paroles de leurs chansons, les MCs gardent les pieds sur terre et le ventre au même niveau.

En tant que lieu de socialisation, les restaurants et autres fast-foods s’imposent d’abord comme des lieux parfaits depuis lesquels commencer la battle de rap ou le diss à la base des meilleures punchlines. Ainsi, c’est parce que la vendeuse d’un McDonald’s s’avère un peu trop longue à la détente que Disiz la Peste pète les plombs dans la chanson du même titre. En 2013, rien n’a changé : « Quand Hache-P il mange, faut que personne lui parle », explique le manager Davidson à propos du MC du groupe MZ, posé dans un kebab. Le rappeur apprend à défendre aussi chèrement son assiette que son territoire : au début de Ghettolude I du groupe Idéal J, c’est un frite-merguez (autre temps, autre bouffe) qui fait l’objet de toutes les attentions.

Action Bronson, originaire du Queens, avait trouvé la place idéale pour ne pas manquer de nourriture tout en exerçant sa passion : chef cuisinier dans plusieurs restaurants, et même pour l’équipe de base-ball new-yorkaise, les Mets. À l’instar de ses collègues qui ont appliqué les recettes de fabrication de drogues diverses (Jay Z ou Yelawolf font référence à l’art culinaire des stupéfiants, « to cook meth », dans leurs chansons), Bronson est un véritable chef cuisinier capable d’apprécier et surtout de préparer des plats aussi divers que variés. Il s’est même illustré dans une websérie de recettes vidéos, et préparerait une émission (télévisée ?) consacrée à la cuisine.

Le rappeur réserve d’ailleurs une place de choix à la bonne chère dans sa musique : « Personne ne rappe sur la bouffe comme moi. Je rappe sur les ingrédients raffinés, tout ces trucs que seuls les véritables chefs et les gourmets connaissent », revendique-t-il auprès du magazine Rolling Stone. Dès sa mixtape Bon Appetit .…. Bitch!!!!!, sortie en 2011, le rappeur multiplie les références comme d’autres le pain : outre « Roasted Bone Marrow » (l’os à moelle grillé), le rappeur cite effectivement des mets rares, signe de la présence d’un connaisseur. « Aged Manchego » fait ainsi référence à un fromage espagnol à base de lait de brebis, tandis que l’excellent « Ceviche » tire son nom d’une appétissante marinade de fruits de mer. Et le rappeur ne réserve pas ces références à ses seules mixtapes, puisque son premier album Dr. Lecter contient les chansons « Brunch » ou « Forbidden Fruit », qui file la métaphore du pêché charnel mêlée à une dose substantielle de bon-vivant. « Pour you a little more wine, I see your glass low » (« Je te ressers du vin, je vois que ton verre est presque vide »), jette le MC pour lancer le morceau.

Alors, Action Bronson, obsédé par la bouffe ? Il semblerait plutôt que, comme les rappeurs gangsta ont pu le faire avec leur univers rude, le Master Chef se base simplement sur le milieu dans lequel il évolue. La chanson « Borderline », toujours extraite de Bon Appetit .…. Bitch!!!!!, semble ainsi enregistrée directement dans la cuisine d’un restaurant, avec les aides-cuisiniers mexicains du rappeur à ses côtés.

Bien évidemment, il n’est pas obligatoire de passer devant les fourneaux pour rédiger un texte sur la nourriture : pour la seule métaphore, ou bien la beauté de la rime, bon nombre de rappeurs se sont appuyés sur leur alimentation ou celle des autres pour y trouver une structure lyristique. MF Doom (aussi connu sous les noms de Viktor Vaughn ou King Geedorah) y trouve ainsi suffisamment d’inspiration pour produire trois albums centrés sur la nourriture. Avec MM… Food, MM… Leftovers et MM… More Food, tous sortis en 2004, le rappeur révèle un appétit du sample particulièrement développé, et organise sa petite cuisine dans son coin, la consommation effrénée de marijuana lui donnant pas mal de raisons pour enchaîner les plats comme les tracks.

Le rap, musique éminemment littéraire, requiert pas mal d’imagination pour remplir toutes les lignes que le rappeur crachera à la face du monde, et, à ce titre, le garde-manger se révèle être une réserve particulièrement riche en métaphores. « French-vanilla, butter-pecan, chocolate-deluxe/Even caramel sundaes is getting touched » énumère ainsi Method Man depuis le toit du camion à glace dans « Ice Cream » de Raekwon. Les désignées, bien entendu, sont les femmes que le rappeur fait monter dans son truck pour… faire des trucs.

À revers de l’aspect misogyne que l’on peut associer au rap, les MCs féminines rappent peu sur ou depuis la cuisine : Missy Elliot, excitée, demande à Fifty Cent de la « bouffer » dans le remix de Work It, mais cela n’a rien à voir avec l’alimentation… Tout comme Lil’Kim lorsqu’elle évoque la préparation de la drogue dans « The Beehive » (« Une fois que c’est préparé, couper en huit parts égales et emballer »). Suffisamment culottée pour s’imposer dans un monde d’hommes, il est rare que les rappeuses perdent leur temps derrière les fourneaux.

Soul Food : mes racines sont dans la cuisine

En tant qu’élément qui participe à la constitution d’une culture, la cuisine y est pour beaucoup, même indirectement, dans la construction du rap game. Derrière les voitures, la drogue et les flingues (écouter la liste des ingrédients de « The Recipe », par Apathy et X-Zibit), il y a la volonté de faire entendre une voix dissidente, la bouche pleine de formules chocs.

Août 2005 : l’ouragan Katrina s’abat sur la Louisiane et la Nouvelle-Orléans, tuant près de 1900 personnes, et laissant derrière lui des dégâts estimés à près de 180 milliards de dollars. Les secours sont non seulement dépassés, mais également déployés de manière discriminatoire sur les territoires touchés. Les quartiers pauvres sont systématiquement seconds sur la liste, laissés à la destruction jusqu’à l’arrivée de promoteurs immobiliers sur les dents pour croquer un bout de terrain désolé à revendre à meilleur prix. 8 ans plus tard, le crew MIGOS sort Young Rich Niggers, enième album de trap sur lequel apparaît le titre « FEMA ». La Federal Emergency Management Agency n’est autre que l’agence gouvernementale chargée de l’organisation des secours après Katrina.

Répétée à l’envi, l’accroche « Katrina, call FEMA » ironise l’inefficacité des secours, tandis que les 3 MCs aux airs d’A$AP font danser leurs mains au son du « Hurricane Wrist ». Le mouvement du poignet mime le tourbillon de la tornade, mais aussi le mixage des ingrédients des nouvelles drogues chimiques de la région, souvent à base de médicaments : mollies, zans, lean, oxycontins, liste Quavo dans le premier couplet. Et, enfin, le mélange des ingrédients : la soul food du Sud des États-Unis.

Les origines de cette cuisine remontent à la Traite négrière, et les propriétaires européens commençaient l’exploitation coloniale à grande échelle. L’Afrique et l’Amérique deviennent des terres de choix où l’homme exploite l’homme, et les colons tiennent à maximiser les profits au passage. Les esclaves se contenteront du maigre surplus des plantations, de mauvaise qualité : navets, betteraves, pissenlits… À faire bouillir dans de l’eau crasseuse. Les coudes se serrent pour que chacun ait une place à la table : on fait beaucoup avec peu. 1 ou 2 rythmes, et la voix s’accordera avec ça. Le clip de « FEMA », à nouveau : les Young Rich Niggers font leur clip dans une salle quelconque, et les billets qu’ils arborent pourraient tout aussi bien être leurs seules économies…

Dans Nations nègres et culture, Cheikh Anta Diop revient sur la structure de la société africaine, au IVe siècle ap. J-C. Elle est organisée en castes, équivalentes à différents métiers, sous l’autorité de guerriers, les nobles. Ces derniers se consacraient à la protection, les hommes de castes à la sécurité matérielle. L’objectif ? Une autosuffisance quasiment parfaite, où chacun doit compter sur l’autre. « Aussi, avec la colonisation », écrit Diop, « ce sont les gers [les guerriers, NdR], privés de ressources, qui deviendront des hommes de métier dans les villes, rompant ainsi avec la tradition ». L’odeur de la soul food annonce des retrouvailles : l’union des méprisés. En 1995, l’album Soul Food de Goodie Mob introduit le terme « Dirty South » avec sa piste 4. La chanson homonyme « Soul Food » déroule le rap parlé, régulier des MCs (Cee-Lo Green, dynamite), recettes à la pelle : « Didn’t come for no beef cause I don’t eat steak/I got a plate of soul food chicken, rice and gravy » (« Je viens pas pour du beef parce que je bouffe pas de steaks/Je veux une assiette de soul food poulet, riz et jus de viande [également argot pour argent sale, NdR]. »)

Au choix : ailes grillées de chez Mo-Joes, poulet frit dans la graisse d’hier, spaghetti, macaronis au fromage, chou… Les mêmes ingrédients, en 1995 : 3 ans auparavant, l’ouragan Andrew dévastait la Floride, Miami et la Louisiane. L’État reste une nouvelle fois en rade, dérivant sur la pauvreté et la précarité. Parmi les plats passés en revue par Goodie Mob, il y a le « Food for my brain », une « nourriture spirituelle » qui repose plus sur la connaissance que sur la croyance, et qui permet à celui qui l’ingère de s’autosuffire. Elle peut être accompagnée d’une conviction religieuse (« Tu veux savoir est ce qu’A.L.I. ment ?/Autant demander est-ce qu’y a du porc dans mes aliments/Ne rappe ni pour la gloire ni par passion/J’n’attends d’ta part ni compliments ni ovations », Ali, sur « Strass et paillettes » de Booba, la « Prière » chrétienne de Keny Arkana), mais également consommée seule.

« Nous appelons à l’établissement d’une banque alimentaire du Sud pour aider nos frères et soeurs qui doivent quitter leurs terres sous la pression raciste, pour ceux qui souhaitent créer des coopératives agricoles, mais qui ne disposent pas des fonds nécessaires ». Alors que les revenus annuels des familles noires ne représentent que 61 % de ceux des familles blanches, l’économiste James Forman publie le Black Manifesto, avec cette mesure alimentaire en première dans la liste. Le Black Power commence par un bon repas, réalisé soi-même, avec ses propres ingrédients. Pourquoi Ghostface Killah nomme-t-il une chanson d’Iron Man « Fish », qu’il chante avec Cappadonna et Raekwon ? Parce que quelques membres du Wu-Tang sont végétariens, et inutile de souligner qu’ils s’autosuffisent largement avec la Wu-Tang Corporation, mégaentreprise vendant du merchandising à la chaîne, mais produisant des dizaines albums en retour.

« C’est à nous de dire : j’ai pas forcément envie de croire ce que l’on me raconte, et mon menu, je me le fais moi-même », explique le rappeur Shurik’n d’IAM au « Heavy Metal Cook » Gilles Lartigot. Certaines nourritures sont à éviter : le gavage n’est jamais agréable, et Yasiin Bey (aka Mos Def) pourra désormais vous le confirmer, plutôt deux fois qu’une. L’aliénation est un plat qui se mange sans réfléchir, et composer sa propre recette fait partie des moyens de s’affranchir de son joug. « Je suis bien dans ma peau et j’essaye d’éduquer les gens », explique le rappeur du Sud des États-Unis 2Chainz en annonçant un livre de cuisine à venir avec son prochain album, B.O.A.T.S II: Me Time (septembre 2013, GOOD Music). Il assure que les viandes rouges ne seront jamais utilisées : « Ça bouche les artères, le cholestérol, des trucs du genre. Chez les Noirs, la première cause de décès est la pression artérielle. »

Ingrédients de base et recette différente

Hors du Sud des États-Unis, la cuisine a pu être associée au hip hop dès ses origines : la seule évocation du mix du DJ appelle le vocabulaire de l’art culinaire, sans parler du remix, qui consiste à « emprunter » la recette d’un autre pour l’interpréter à sa sauce. À ce titre, le copyright américain est bien moins regardant quant aux recettes de cuisine que sur les instrumentaux, qui ont parfois valu des procès carabinés au compositeurs hip hop. En France, le droit d’auteur protège « une oeuvre de l’esprit », et ne s’applique pas à la dextérité de l’art culinaire, et seule compte la présentation des recettes, comme le texte ou les photographies associées.

Protection intellectuelle ou non, les DJs ont parfois fait référence à la cuisine, et la première image qui vient à l’esprit en voyant des platines est souvent celle des plaques de cuisson. C’est d’ailleurs là que tout a commencé : Grandmaster Flash travaillera ainsi « Rock The Bells » depuis sa cuisine, au début des années 1980.

La pratique ne s’est pas perdue : le fameux turntabliste Roc Raida, de la seconde génération de DJ américains, a ainsi réalisé ses premiers mix dans sa cuisine, en posant ses instruments à même les cuisinières, principalement parce que son petit appartement new-yorkais ne lui permettait guère de faire autrement.

D’un autre côté, il s’agissait probablement d’un lieu tout à fait approprié pour s’atteler à la cuisine musicale des DJ, l’art d’accommoder des ingrédients qui n’ont pas forcément grand-chose à voir entre eux. Ainsi, le DJ des Beastie Boys, Mike D, prépare la « B-Boys Bouillabaisse », servie dans leur Paul’s Boutique en 1989 : un morceau de choix, né du mélange de 13 samples, de Joni Mitchell à Bob Marley. La recette fait toujours référence, et a ouvert la voie à des centaines d’auteurs de mash-ups, ces pistes artisanales qui mêlent deux morceaux ou plus, rendant homogène ce qui avait l’air hétérogène. Et si J Dilla livre son album d’instrumentaux Donuts, quelques jours avant sa mort, c’est bien pour léguer une série de beats qui seront plus tard allégrement réutilisés par bon nombre de rappeurs ou DJ.

Qu’est ce qui permet de différencier un beat d’un autre ? A priori, pas grand-chose, la sonorité ne disposant pas non plus de milliers de variations : c’est dans l’agencement, la concordance avec le flow du rappeur que le DJ prouve toute sa maestria. Et rend finalement la saveur de son morceau reconnaissable entre toutes. Et si le restaurant Bon Rappetite, à Atlanta, peut rendre un hommage gustatif à des grands noms du hip hop, c’est parce que ces derniers ont su appâter les tympans avant les papilles : Ol› Dirty Custard, L’il Wangz, Turkey Minaj feat. Jean Graevy ou le Waka Flocka Flambé, aucun plat ne manque à l’appel.

À l’occasion de son passage à Paris, Action Bronson s’est arrêté chez L’Ami Jean, restaurant situé dans le 7e arrondissement, et ne s’est pas privé de poster de nombreuses (très nombreuses…) photos des plats que l’on a déposé devant lui. « Un des meilleurs repas de ma vie » souligne-t-il, même s’il n’est pas passé par la cuisine du restaurant. Stéphane Jego, chef cuisinier de L’Ami Jean, explique : « Le choix s’est fait à la carte, et l’interprétation sur le vif. La cuisine développe le même rapport animal que le rap : le plat se fera en fonction de la personne rencontrée, et lui correspondra comme un morceau peut prendre quelqu’un à bras le corps. » À la tête du restaurant depuis une décennie, Jego souligne que la cuisine « évolue en permanence », qu’elle est faite de partage et de rencontre. Passe le micro, et le plat en même temps.